如何將科學變得更貼近生活?如何使孩子從「理解原理」到「應用原理」?本次邀請史汀講師分享實際教學狀況,讓家長可以更了解史汀的教學風格、上課時的師生互動。史汀關注老師如何教,也注重孩子如何學,致力提供更多元、豐富的學習體驗!

▍Q𝟭:如何讓孩子主動思考、開口表達?

// 建立自由探索與試錯的空間 //

在生活物理課堂中,激發學生的想法與創造力是第一步。子鈺老師分享,若孩子的生活經驗中常常被限制、禁止碰觸,會導致感受力降低。因此,創造能探索與犯錯的環境至關重要。

愷文老師分享,若學生沒有自己的想法,很容易變成只照著老師的範例機械式操作,失去了創作的樂趣與意義。因此,老師在課堂中會提供多元的影片、素材與模仿範例,協助學生從模仿開始建立成就感。宇亨老師則會播放影片數次,帶領學生細看每個觸發機制,並討論其中的物理邏輯與關聯,引導學生從討論中建構知識。

▍Q𝟮:課堂會如何安排理論與實作時間呢?

// 邊做邊學,提升專注力 //

生活物理課堂的時間安排多以理論與實作穿插的模式進行,希望學生在能透過實作來實際理解這些理論。宇亨老師與愷文老師都強調保持節奏感的重要性:像是做哥登堡裝置時,愷文老師會先講解大目標,讓學生先進行嘗試,再根據需求補充說明。

建閔老師則以「從生活例子切入→挑戰→概念收斂」的三階段進行,例如以不倒翁的例子讓孩子感知重心的概念,再挑戰設計能站立的裝置,最後驗證與統整概念。透過這樣的流程能讓孩子從操作過程中真正理解抽象的原理。

▍Q𝟯:學生如果對特定媒材、內容沒興趣,如何在實際教學中提升孩子的興趣呢?

// 尊重孩子興趣、鼓勵嘗試新媒材 //

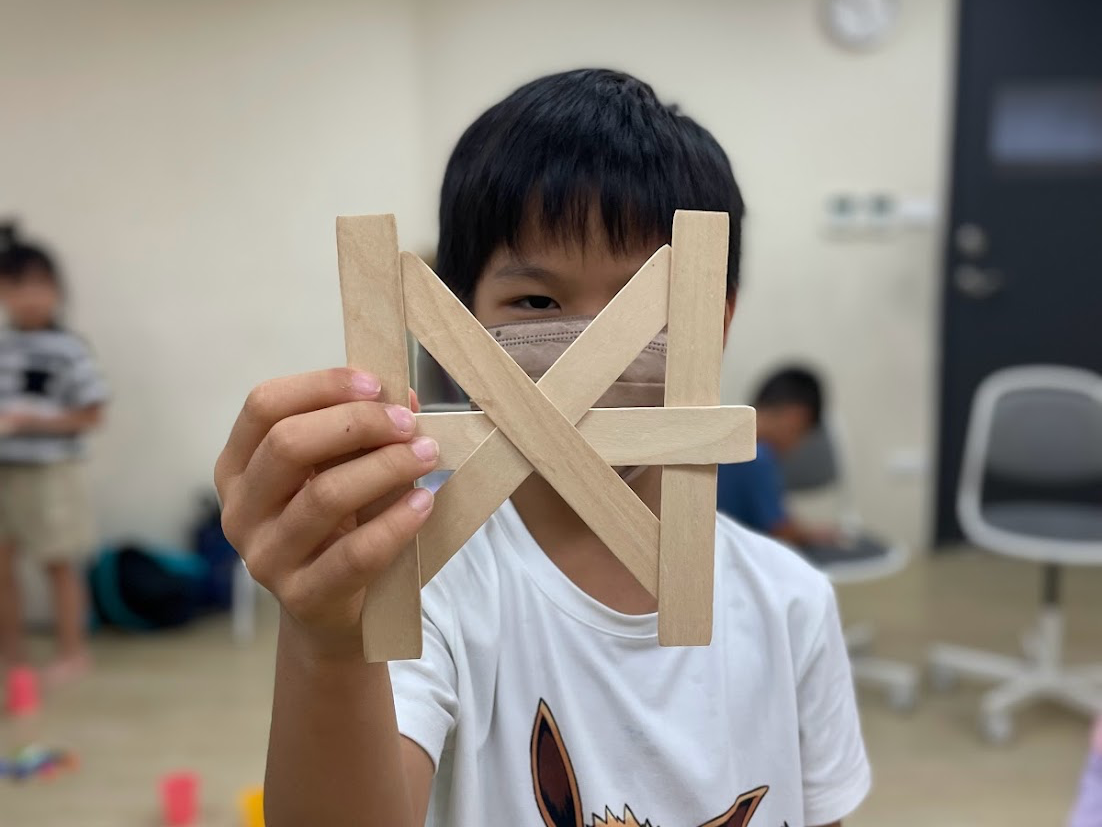

當學生對某些材料(如冰棒棍)顯得不感興趣時,老師們的彈性與引導成為關鍵。建閔老師會讓學生先完成基本任務,再開放他們使用自己喜歡的媒材。例如讓孩子先用冰棒棍完成一部分,再加入前一天喜歡的骨牌進行混搭。愷文老師會善用冷門小知識連結主題,像是「手貼牆久了會自己舉起來」的肌肉記憶現象,就能與重心討論做結合,提升趣味性。

子鈺老師則設計「影片預測」活動,影片看到一半時讓學生猜猜接下來會發生什麼,藉此培養觀察與預測力,並在互動過程中讓科學變得更有探索感;宇亨老師則鼓勵學生用自己的話來解釋物理現象,透過孩子的表達去確認是否理解,也是一種學習與參與的方式。

▍Q4:從作品延伸到專題:如何引導學生整合知識技能?

// 有方向的任務更容易達成 //

每堂課的內容其實都是為了最後的專題打下基礎。為了幫助孩子整合學習成果,我們會安排回顧、引導與挑戰的過程。

我們期待孩子能給孩子揮灑創意的空間,但不見得越開放越好。愷文老師與宇亨老師都分享到,在專題設計中給予條件式的開放,例如限定必須使用前幾天的兩種媒材(如骨牌、冰棒棍),提供學生方向與限制,更有助於學生具體實踐,也更能幫助孩子成功。

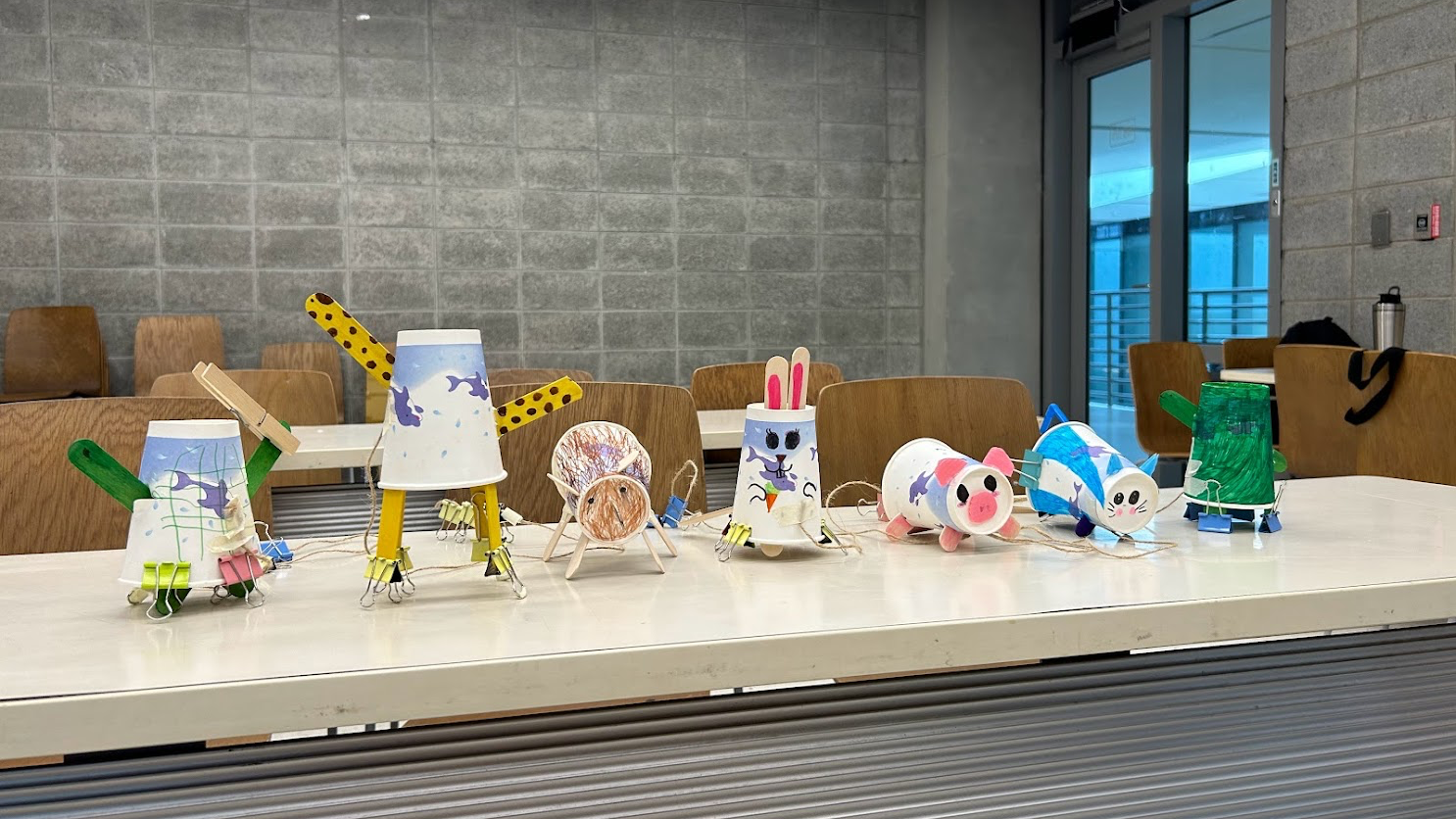

建閔老師則會利用課程照片帶領學生回顧學習內容,幫助學生回想做過哪些挑戰,提升專題製作的準備度,進而發展出更完整的專題作品。透過這樣的安排讓學生理解過往所學皆是可以重新組合,並應用於新的挑戰之中!

在史汀的生活物理課中,孩子不只是做出一件作品,更重要的是在過程中學會觀察、思考,並從生活經驗中認識物理現象,不過分強調學術理論,也不追求唯一解答,讓孩子在不斷嘗試中累積屬於自己的物理素養。